平成22年4月29日 校正すみ

平成15年9月寄稿

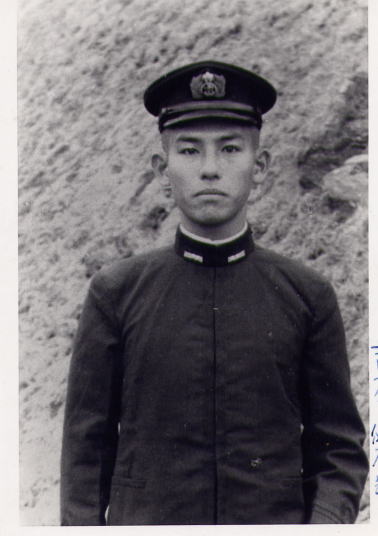

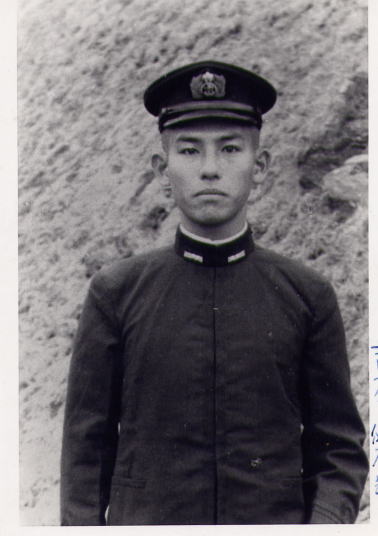

回天特攻 吉本健太郎少佐の事

城島 昭(78期)

平成十一年十一月十四日、徳山市沖合に浮かぶ大津島(元回天基地)において、人間魚雷回天特別攻撃隊及び回天輸送に従事したイ号潜水艦八隻の乗り組みの方々の慰霊祭が執り行われ、横浜の友人、五十嵐鉄馬夫妻(七十八期、横浜一中同期、医師)他と共に参加した。小生は昭和二十年一月、この地、大津島よりはるか波濤を越えてウルシー環礁に突入、散華された故吉本健太郎少佐との生涯忘れがたい思い出を想起した慰霊と供養の旅であった。

吉本健太郎さんとの思い出は、わずかに六年余りの短いものであるが、これほどに凝縮された、崇高な人生は未だ見たことがない。

昭和十四年の北鮮の夏は例年の如く酷暑であり、また、その経度からして日没が遅く、午後九時ごろになってしまう。美貌の青年と小柄な少年が、浴衣姿で真紅な夕日に照らされていた。小高い月峯山の山の端に燃えるような落日が終わらんとして、その残照が青年の頬(ほお)を赤く染めていた。少年は青年の手を握り甘い感傷に酔いながらうながされて家路に着いた。

この青年の姿が吉本健太郎さんの海兵入校の約一年半前であり、少年は小生で小学三年であった。我々は共に父親が北鮮兼二浦の日本製鉄勤務で社宅がごく近所であった。

四年程の時が流れ、昭和十八年は狂気の戦争がはげしさを増し、当時の報道とは全く違って敗色濃厚で暗く悲しい時代であった。健太郎さんは十八年九月海兵卒、少尉候補生、十九年三月少尉任官、横須賀を基地として重巡高雄、戦艦長門に乗り組みマリアナ沖海戦等に参加されている。この一年弱の間に横須賀帰港の際は必ず横浜の拙宅を訪ねて下さった。

御家族は北鮮に在任中で我が家が唯一の憩いの場であったのかも知れない。純白の第二種軍装はまぶしいほど凛々(りり)しく、道行く人の多くが振り返るほどであった。

この間幾通かの手紙やシンガポールの土産等を頂き、時に私の家族とともに横浜の町を散策、三渓(けい)園(えん)の桜も楽しんだ。つかの間の短い一瞬の平和な時だった。二十一歳の若くて美しい海軍士官は微笑みを絶やさず、早朝は身じろぎもせず座禅を組んでいた。母は神のようだと言っていた。

十九年夏、回天部隊に配属され大津島に赴かれたが、当時は知る由もない。その後、両親、姉、小生あてに手紙と墨書の漢詩が郵送されて来た。別れの手紙と遺書だったのだが、情感は押し殺され、ただ祖国のため激戦地に向かう。これにてお目にかかれないことと数々のお礼の言葉であった。ただ、姉あての文面だけはひそかに慕情が偲ばれ、今読み返しても物悲しく秀逸な別れの文である。

曰く「小生この世に生を受け、二十数余年、清く正しく生き、祖国のため、一身を捧げること男子の本懐です。小生心を開いてお話申しあげた女性は貴方一人です。失礼ながら姉の如くお慕い申し上げていました。運あって再びお目にかかることあれば、もっとゆっくりとお話し申し上げたく思いますが、これもかなわぬことと思います。ただただ、ご多幸をお祈り申し上げ、靖国でお目にかかることを楽しみにいたします。」云々である。

独身を通したクリスチャンの姉は、命日には写真と遺品を飾り祈っておりますが、齢八十歳を過ぎ悲しく老いました。

慰霊祭は盛大であった。来賓は老人が多いが、嘗ての勇士であろう。海上自衛隊の若者が五十名、微動もせずに長い時間直立していた。大型の航空機が飛来し、沖には潜水艦が浮上した。軍楽隊の古い軍歌は哀愁に満ちていた。若い十三人の男女が鉢巻法被姿でさわやかに登場、当地の伝統芸能の和太鼓の調べが瀬戸内の小島の丘に響き渡り、目を閉じて回天鎮魂の調べに聞きほれた。海底を重苦しく突き進み、突如大音響と共に砕け散るような旋律は腸にしみわたった。しばし誰一人頭を上げなかった。

夕暮れが迫り、ランチで帰途に着いた。瀬戸内はないでいて柔らかい光に包まれていた。この穏やかな海から怒涛逆巻く大海原に、帰らぬ出撃をされた健太郎さんの胸の中に、美しい平和な瀬戸内の日ざしと真紅に燃えた北鮮の夕陽が去来したのであろうか。

時の流れは速く、小生も僅(わず)かに帝国海軍の匂いを嗅ぎ、戦後五十余年を生き、古希も過ぎた。今再び想起するあの美しい凛々(りり)しい若者を。彼を偲んでやまない時、年を経て、この回天のことが数行の戦史に留まってしまうとしたら余りにも寂しい。せめて私の心の中では絢爛たる叙情詩として輝き続けたい。吉本健太郎少佐の御霊の安らかならんことを。

(なにわ会ニュース89号55頁)